字号: 大 中 小

在齐齐哈尔市甘南县查哈阳农场,有一片神秘的土地。这里曾是猛犸象与披毛犀的栖息地,是旧石器时代猎人的狩猎场,更是备受现代人关注的远古秘境。这里有一位小学教师用了近30年的时光,率先叩响了此处沉睡万年的文明之门。

这位民间考古追梦者名叫陆洪川,身兼甘南县查哈阳农场第一小学教师、荒缘科普馆馆长、甘南县文物保护监察员多个角色,既是三尺讲台上的“孩子王”,也是垦区民间的“考古拓荒者”。日前,他光荣入选第二届“最美龙江文物安全守护人”。

陆洪川与文物考古的缘分,始于多年前的一次偶然发现。

陆洪川为学生们讲解文物知识

一根“牛腿骨”引发27年的追寻

1998年的一次洪水过后,时年30岁的陆洪川在甘南县查哈阳农场境内的嫩江二级支流黄蒿沟,发现了一块比牛腿骨还要粗大的“骨头”。凭着当时有限的文物科普积累,“第六感”告诉陆洪川,这块“骨头”非同寻常。于是,他抱着这块“骨头”跑遍了农场的兽医站、文化馆,甚至挨家挨户请教老猎人,得到的答案都是无奈地摇头。

不久后,在黄蒿沟边,陆洪川又陆续捡回大量“骨头”。这些发现像一颗火种,点燃了陆洪川的求索激情。他自费买来了大量考古专业书籍,废寝忘食地“钻”了进去。自家的仓房也成了他的“考古研究室”。

从此,他义无反顾地踏上了业余考证与研究本地区古生物化石的艰辛之旅。

工作之余,他都会跑去黄蒿沟“寻宝”,工资几乎全部用在了购买考古书籍和工具上,家里的大事小情也“甩”给妻子独自承担。亲朋们一度调侃:“陆洪川‘癫狂’了!”

陆洪川(右)在甘南县太平湖遗址项目现场开展工作

“当手指触摸到猛犸象臼齿的沟壑时,我仿佛听见了冰河时代的风声。”陆洪川在日记中写道。正是凭着这种诗意的执着,在1998年至2003年的5年间,陆洪川陆续在查哈阳农场的几大水利施工现场及野外营地,发现了上百件各类生物的遗骨化石。

为了更进一步考证这些出土物证的前世今生,他孜孜不倦地把化石标本拍成图片,连同实物样本先后拿到甘南县文物管理所、齐齐哈尔市文物管理站、黑龙江省文物考古研究所等多家科研机构,并把他发现的化石标本邮寄到中国科学院古脊椎动物与古人类研究所。经初步鉴定,这些动物化石标本的石化程度至少超过了1万年!

改写东北史前史的民间力量

陆洪川的民间考古成果,赢得了社会的关注和专家的认可。

2013年9月27日

黑龙江省文史研究馆魏正一研究员(左)

实地考察“荒缘科普馆”

向陆洪川(右)讲授古动物化石知识

2011年,甘南县查哈阳农场第一小学专门为他腾出96平方米的教室,创办了全国首家乡村小学“荒缘科普馆”。陆洪川用课桌拼成展台,将他挖掘出来的近千件远古时期野牛、猛犸象、披毛犀、大角鹿、古人类活动遗留物证等化石、石器、骨器标本,分门别类地陈列,供大众参观研学。2014年,“荒缘科普馆”被黑龙江省文史研究馆授予“黑龙江垦区青少年科普教育基地”称号。

2016年8月22日,陆洪川作为唯一一名民间业余考古爱好者,受邀参加了在大庆市召开的中国科学院古脊椎动物与古人类研究所学术年会。在会议间隙,在黑龙江省文史研究馆魏正一研究员的引荐下,与会的几位中国科学院考古专家对陆洪川带去的化石标本进行了初步把验,并给予了陆洪川充分的肯定和热情的鼓励。

“当我从背包中取出那些早已准备好的化石标本时,我的双手颤抖了。为了这一刻,我足足等待了18年。”陆洪川事后回忆说。

文物专家到“荒缘科普馆”参观

不久后,经中国科学院专家的进一步鉴定,陆洪川在黄蒿沟发现的那些“骨头”,被确认为第四纪灭绝物种猛犸象的腿骨化石及史前兽骨刻画符号(文字雏形),填补了我国嫩江流域古人类化石与文字符号发现领域的空白。

自那时起,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的多位专家相继造访甘南县,实地踏访北大荒黄蒿沟古人类活动遗址。国家旧石器专业委员会考古鉴定专家高星博士不仅亲自踏查陆洪川的“考古基地”,还中肯地点评:“陆洪川为配合我国专业考古工作者进一步试掘北大荒黄蒿沟旧石器时代晚期古人类文化遗存的原生地层,全面揭示东北远古猎人行进北大荒旅程的确切路线及其生存环境、文化形态,做好了前期的各项准备工作,提供了第一手珍贵的参考资料和实物依据。”

2021年,《人类学学报》刊发的考古报告证实:查哈阳遗址群的发现,将东北地区人类活动史向前推进了至少1万年。

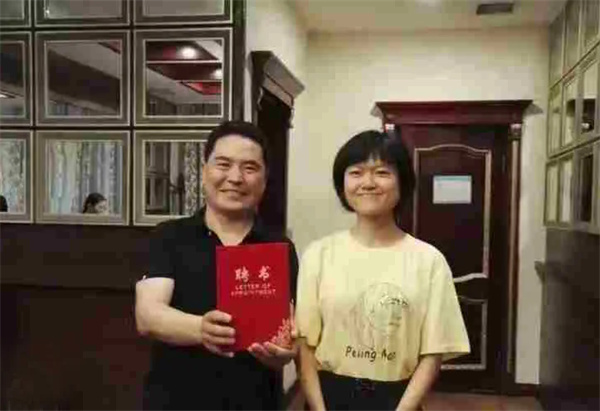

2019年6月

中科院关莹研究员(右)向陆洪川(左)

颁发“特聘发掘技师”聘书

缘于陆洪川的业余考古新发现,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所联合黑龙江省文物考古研究所,正式立项黑龙江太平湖遗址区考古发掘项目。陆洪川发现的黄蒿沟上缘太平湖水库周边遗址群落,已被国家专业考古部门正式命名为“查哈阳遗址群”。

27年来,陆洪川累计发现北大荒黄蒿沟史前物种猛犸象——披毛犀动物群化石遗址10余处,收集整理甘南地域古生物化石近千件;发现北大荒黄蒿沟中游太平湖水库周边旧石器地点30余处,采集石器标本万余件;建立科普馆、举办文物展、做文物保护义务宣传员,配合地市级以上电视台录制文物考古科教专题片5部;他相继在国家权威科普期刊《化石》杂志上发表《北大荒黄蒿沟史前动物群化石遗址略考》《小小科普室承载大乾坤》《北大荒黄蒿沟古人类文化遗存探究》等学术论文……这位让远古文明在荒原绽放的“使者”,默默书写着基层文物守护人的动人事迹。

陆洪川跋涉在巡查文物遗址的路上

三尺讲台与万年文明的交响

每个周六的清晨,当查哈阳农场还笼罩在晨雾中时,陆洪川已经在“骑摩托+步行”前往金界壕遗址的路上。14年来,他利用双休日,在这段金代长城累计巡查5400余公里。

陆洪川近乎执拗的坚守,感染了更多的人参与到文物守护行列。2025年的春天,他在清理文物遗址周边杂草的志愿者中,看到了很多令他欣喜的身影,有当年笑话他“捡废品”的村民,还有科普馆里长大的学生……

“陆老师让我们懂得了,这些不是地里的破石头,而是祖先留给后代的‘家书’。”一名志愿者擦拭着石碑上的苔藓如是说。

在陆洪川的办公桌上,放着两本截然不同的教材:一本是翻旧的语文课本,另一本是他参与编写的《黄蒿沟史话》。通过这部2万字的校本教材里,查哈阳农场的孩子们学到了脚下的土地如何见证过猛犸象群的迁徙,理解了父辈耕作的黑土地下埋藏着怎样的文明密码。

陆洪川兼任“荒缘科普馆”教师

手捧“薪火相传,讲好中国文物故事杰出个人提名奖”“最美甘南人”“第二届最美龙江文物安全守护人”的奖状,陆洪川依然是那个心系文物守护的乡村教师,但在他身后,“荒缘科普馆”的灯光照亮了整个东北平原的文明星空。

近30年的坚守,陆洪川用特有的方式践行文物守护使命——不是仅仅将文物锁进玻璃展示柜,而是在孩子们心中“种”下文化传承的种子。

当最新的考古发现证实黄蒿沟可能是东北古人类迁徙的关键通道时,这位民间的“考古拓荒者”正带着新一届“化石小分队”,在河滩上仔细筛查每一块砾石。夕阳将他们的影子拉得很长,仿佛与万年前猎人的身影重叠在一起……