字号: 大 中 小

渤海国上京龙泉府遗址位于黑龙江省宁安市渤海镇境内,1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。1981年渤海国三灵坟被黑龙江省人民政府公布为第一批省级文物保护单位,2006年国务院公布归入第一批全国重点文物保护单位渤海国上京龙泉府遗址。2013年被国家文物局公布为国家考古遗址公园。

公元7世纪末至10世纪初,在我国东北部地区以及今朝鲜北部、苏联滨海边疆区一带,曾出现一个强大的由唐王朝册封的地方民族政权——渤海国。其强盛之时,地有五京十五府、六十二州、一百三十余县,一度被中原王朝誉为“海东盛国” 。上京为“五京”之首,在渤海国存在的229年(698年至926年)中,上京龙泉府自三世文王大钦茂于唐“天宝”末(755年)辟为王都后,除有个别时期短暂迁徒外,几乎一直是渤海国的政治、经济和文化的中心。公元926年渤海国被契丹所灭,并在此建立东丹国,仍以渤海上京龙泉府为都,改称“天福城” 。辽天显三年(998年)东丹国将渤海遗民西迁,上京龙泉府城遂被焚毁。

渤海国上京龙泉府仿唐都长安城兴筑。由郭城、皇城、宫城三部分组成。郭城平面横长方形,唯西北角处北墙略内折,北墙中间正对宫城处外凸。中轴线对称格局,东半城略大于西半城,轴线方向南偏西4.5°。环周有护城河现最宽约3、深1~2米。东墙长3364、南墙长4590、西墙长3402、北墙(含折曲部分)4952、总长16313米,占地面积约15.93平方千米。

皇城由东、西两区及2条大街构成,中间为宽“T”形广场。东西长与宫城相同,为1050米,南北450米。南墙临主横街,中间为皇城城门,北隔92米宽的横街为宫城。平面横长方形,石筑墙垣,东、西两区边长几乎相等,东墙长354、南墙长1045、西墙长354米,北面抵宫城南墙,通长1050米。东、南、西各开1门,其东、西两门设1条门道,南门设3条门道。

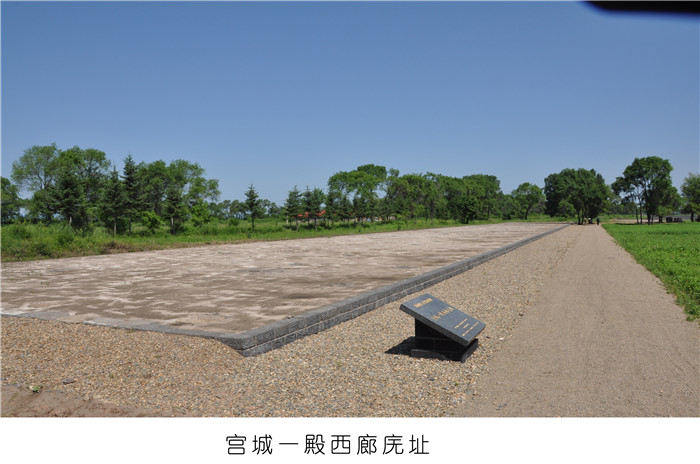

宫城居皇城之北,其范围东西1050、南北1400米。可划为宫城、东掖城、西掖城和圆璧城等四部分。宫城平面长方形,东西620、南北720米,外环水沟。石筑宫墙,最高处残高3米。可分为东、中、西三个区域,区有环墙。主要宫殿建筑位于中区,为中轴线上前后排列的5座殿基。第1号殿、第2号殿、第5号殿各自成单元,第3、4号殿合为一个单元。东、西区规模均等,各划分南北向3个院落。宫城正南门俗称“五凤楼” ,不设中门而仅有2个侧门,宫墙两翼在西区南开1门,对称处的东区则修有假门。东、西墙中间各有门通东、西掖城。北门即“玄武门” ,与郭城北门隔圆璧城相对。宫墙北部两角残存角楼基址。东掖城当地俗称“御花园” ,南部修筑有假山,水池和亭谢,北部有大型建筑密集区。南部中央有门正对皇城横街,中部可通过宫城西墙中间的门进入宫城,东南部有夹墙可通向城外,应为渤海时期的禁苑。

自1957年以来,我国对唐长安城遗址多次勘探、发掘,取得了整个城址大体格局的实测资料,但由于宫城和皇城位置被后代城市所占据覆盖,遗址遭到严重破坏,亦给宫城和内城的勘探发掘工作造成了极大的困难。而渤海上京遗址完整地被发现、发掘、保存、研究,为探讨我国唐代都城城市规划及都城建筑形制提供了重要的佐证和参考实例。其大量的现存遗迹、遗物,形象地反映出8—10世纪,中国城市的规划理念、建筑艺术与建筑工艺、汉唐文化与地方文化的融合,以及宗教信仰等方面的发展、变化与传播,对中国城市规划与建筑的发展有着重要的贡献。同时,对中世纪的朝鲜半岛、日本列岛及今俄罗斯滨海边区等广大地域的文化进步产生过重要影响。

渤海国上京龙泉府遗址,是中原汉唐文化与东北地方古民族文化相融汇的典型代表。是渤海文化这种已逝去的文明传统最具代表性的物化载体。是珍贵的、无可替代的物质文化遗产。其真实性与完整性,决定了渤海国上京龙泉府遗址具有重大的历史、科学与艺术价值。

黑龙江省文化和旅游厅主办

政府网站标识码:2300000084

备案号:黑ICP备05004173号-4

黑公网安备 23010302000252号